“16岁女孩小雪(的)事情让我抑郁了一年多……”本想聊聊能够体现医术水平的案例,她却首先主动讲述了一个救治失败的故事;

“心肺复苏黄金四分钟,你要把它写进文章,也是个科普么……”接受采访,她还没忘了要把最重要的急救方法借机科普;

“在老师眼里我是个不合格的家长,连儿子的教室都不记得是哪间……”和每位尽职尽责的医护人员差不多,她内心深入有着对家人和孩子深深的内疚……

她叫张琳,1983年4月出生于山东泰安,医学博士,复旦大学附属金山医院急危重病中心副主任医师,2019年被评为金山区鑫工巧匠,同年获上海市“医树奖”青年医学科技创新奖,2020年被评为金山医院抗击新冠肺炎先进个人。

从医以来,张琳每年管理危重病人患者数千例以上,参与救治危重病疑难病例300例以上。她一开始就有个最朴实的想法:“人命关天,做个好医生。”

学无止境,只想少留点遗憾

“我可以先讲个救治失败的案例么?”寒暄几句之后,张琳主动提起了一段曾经让她几乎陷入抑郁的经历。

2013年,外地女孩小雪(化名)因为和父母闹矛盾,喝下一瓶白酒,昏迷不醒,前三天,病情还在不断好转。然而,后来病情却急转直下,乳酸值居高不下,并发了多脏器功能衰竭,能用的办法都用了,小雪还是走了。

“16岁,如花般的年龄,多可惜啊?”那时,张琳刚到复旦大学附属金山医院工作没几年。虽然责任不在她,但张琳却陷入了深深的痛苦之中。

无论内心有多艰难,张琳在踏进办公室前,总会调整好自己的情绪,因为她知道,自己面对的都是危重病人,来不得半点的马虎。

用了一年半的时间,张琳才逐渐从抑郁情绪中走出。而这次经历,更让她坚定了最初的想法:要好好修炼提升自己的医术,脚踏实地做个好医生。

2014年,张琳在攻读博士学位期间,赴美国纽约叶史瓦大学爱因斯坦医学院做访问学者。去年,张琳入选复旦-哈佛临床师资培训项目,再次赴美国哈佛大学接受培训。

通过不断地学习,张琳成功开展了首例ECMO技术抢救化学吸入性肺损伤的危重病人,成为金山区ECMO技术第一人。“这离不开我在中山医院学习时带教老师钟鸣教授的帮助。”在成绩面前,张琳却说,这项技术需要团队合作,希望能尽快建立一个好的团队。

虽然急危重病中心的工作繁忙,加班加点是家常便饭,但张琳还是挤出了大量的休息时间用于学习和科研工作。几乎每天晚上,等家人,尤其是两个孩子都睡了,她才打开台灯,开始学习。

近年来,张琳先后主持国家自然科学基金青年项目1项,上海市科委课题1项,上海市级课题等3项,发表第一作者SCI论文8篇,核心期刊论文4篇,专著2本,参编著作1本……

也正是因为不断丰厚的知识储备和实践经验,才让张琳在很多时候有了自己的独立判断。比如,在2017年,一位转辗几个科室最终转至我院ICU的病人,张琳根据病人的各项指标,作出了病人可能是百草枯中毒的推断。后来抽血送外院检测化验后,验证了张琳的推断,家属向公安机关报案,最终成功侦破,确系投毒。

“让病人活下来,更要活得有质量”

“立即进行心肺复苏术!”对患者生命体征进行简单诊断后,张琳和医护人员们迅速投入战斗。胸外按压、经口气管插管,呼吸机辅助通气,除颤,开通静脉通道……

除颤11次加药物抢救治疗后,患者终于恢复窦性自主心律,心率、血压维持在平稳水平,意识也逐步恢复。这是张琳对一次成功抢救的医学描述,虽然紧张,但似乎一切顺理成章。

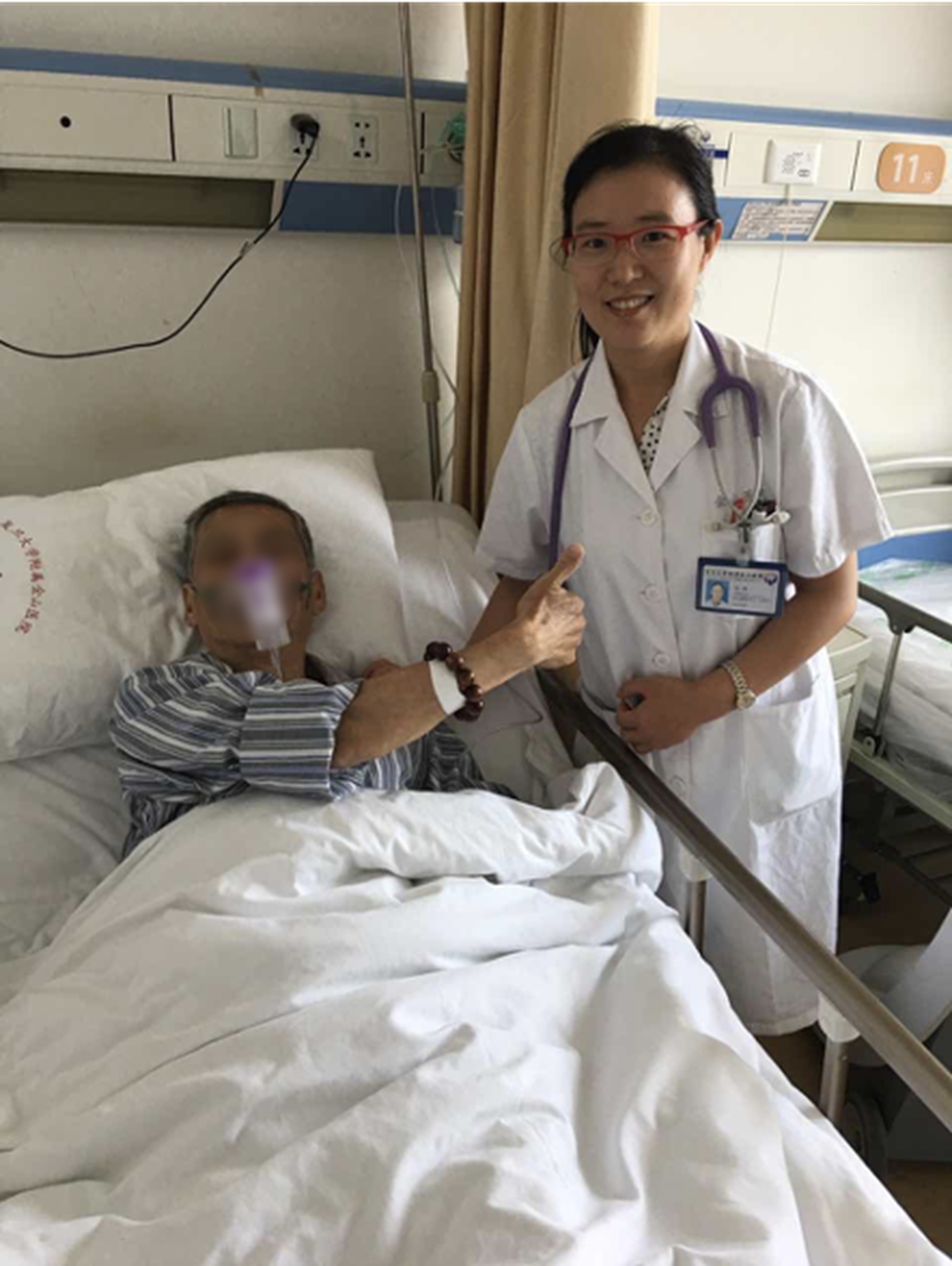

这次抢救的患者是老朱。2017年8月11日早上8:00,67岁的老朱突感头晕,胸部不适,当时朱先生及其家人均未引起重视,然而经过休息还未得到缓解,便由家人陪同到金山医院急诊就诊。8:50,朱先生在急诊台面门口等待就诊时,突然晕倒在地。急诊护士迅速把老朱送到抢救室抢救。从8:50到9:35,只有短短45分钟。然而,抢救就是与死神赛跑。按压病人胸部进行心肺复苏,不但要有节律,还要每次按压保持在深度5至6厘米,按压频率在100-120次/min,才能保障大脑有效供血。“这绝对是力气活儿。就算我们受过专业训练的,两分钟就气喘吁吁了。”张琳说。张琳和另外三名同事,四人轮流按压,还是每个人都汗流浃背。不只是心肺复苏,中间每个环节都得有人顶上,真的就是从死神手里把患者抢回来。最终,老朱为张琳和同事们竖起来大拇指。

“护士很棒,动作很迅速,半分钟之内就把老朱送进了抢救室。”张琳说,抢救,医护配合至关重要,“人在出现心跳骤停以后,10秒钟就会意识丧失,4-5分钟大脑因缺血缺氧过久就会造成不可逆损伤,在这个时候有4分钟的黄金急救时间,我们每一个人都应该学学。”“如果不能把握黄金4分钟,即使救过来,患者成为植物人的可能性也很大。”张琳说,“我们不但要让病人活下来,还要活得有质量。”这只是一次普通的救治。张琳所在的科室,接收的都是急危重病人,每一次救治都是和时间在赛跑。和时间赛跑的人,往往是记不得时间的。

今年2月8日,正值疫情期间,7:30上班,到了下午5:00,本是下班时间,张琳却临时接到了任务。发热隔离病房有个新冠肺炎危重疑似病例突然出现氧饱和度下降,需要立即插管抢救。“我来吧。”张琳看似轻松的三个字,却每个字都异常沉重。因为气管插管操作可能导致大量含病毒气溶胶颗粒悬浮在空气中,这是感染风险非常大的操作。她知道,多年的训练就是要在最危险的时刻,冲在最前面,生命至上,只有自己上,才会放心和安心。经过一系列抢救及上呼吸机操作,病人病情稳定后,时间已晚。张琳就住在了办公室。第二天7:30,新的一天,继续。为了家人的安全,张琳和同样在一线值守的丈夫,选择了和家人分开住,很长一段时间,只能通过视频和两个孩子聊上几句。

“我都不知道儿子的教室是哪间”

在金山医院急危重病中心工作,张琳常年是周末上班,周一、周二调休,所以常常与两个儿子的周末放假时间完美错过。“我是既想见儿子的老师,又怕见到儿子的老师。”张琳说,偶然一次有时间去参加儿子的家长会,儿子的老师总会说自己不是个合格的家长,太不上心了,连儿子的教室在哪都不知道。“没办法。”说到已经上四年级的大儿子,张琳总觉得自己陪伴他的时间太少了,“不过,儿子很努力,也很独立。”

“对老二,我有时候会更加自责。”家人彷佛就是张琳的软肋。这个坚强上进的80后山东姑娘,一提起家人,尤其是两个儿子,眼眶都是湿润了。2016年,张琳的小儿子10月份出生。而直到前一个月,她还在工作岗位上。“不是不想休息,是确实当时科室里人太少,班排不过来。”张琳说。那段时间,很多病人都看到了这样一幕,挺着大肚子的张琳,自己一边躺在病床上吸氧,一边还在抢救室上班,给病人开医嘱。“产前休息前一天,还挺着大肚子弯腰给一个病人插管。”张琳自豪地说。

“人的精力是有限的,但选了这条路,我从来没后悔过。”张琳说,虽然自己陪孩子的时间少了点,但却培养了他们独立处事的能力,这让自己稍感欣慰。

在疫情期间,张琳还火线加入了中国共产党,成为一名中共预备党员。

“除了做好临床救治工作和科研工作,还要尽可能的做好带教工作。”张琳说,学科发展和团队建设都非常重要,这是自己的工作基石,希望能通过自己和同事们的不断努力,能够为金山市民提供更优质、更高端的医疗服务。